バイオマス発電の仕組みを知ろう!バイオマス燃料から発電方式を詳しく解説!

- 2025.04.01

- バイオマス発電

地球環境を維持していくためには、再生可能エネルギーの利用が不可欠と言われています。

再生可能エネルギーと一口に言ってもさまざまな種類がある中、近年日本でも注目されるようになってきたのが、バイオマス発電です。

なんとなく耳にしたことがあるといった方も多いでしょうが、実際にどういった再生可能エネルギーで、どういった仕組みか理解できていない方もいるかもしれません。

本記事では、バイオマス発電の仕組みについてまとめました。ぜひ、参考にしてみてください。

バイオマス発電の基本情報

バイオマス発電の仕組みを理解する前に、バイオマス発電の基本情報を下記にまとめました。

バイオマス発電とは何か?

バイオマス発電には種類がある

それぞれ解説していきましょう。

バイオマス発電とは何か? バイオマス発電には種類がある

バイオマス発電とは、生物資源を燃料とした発電方式です。

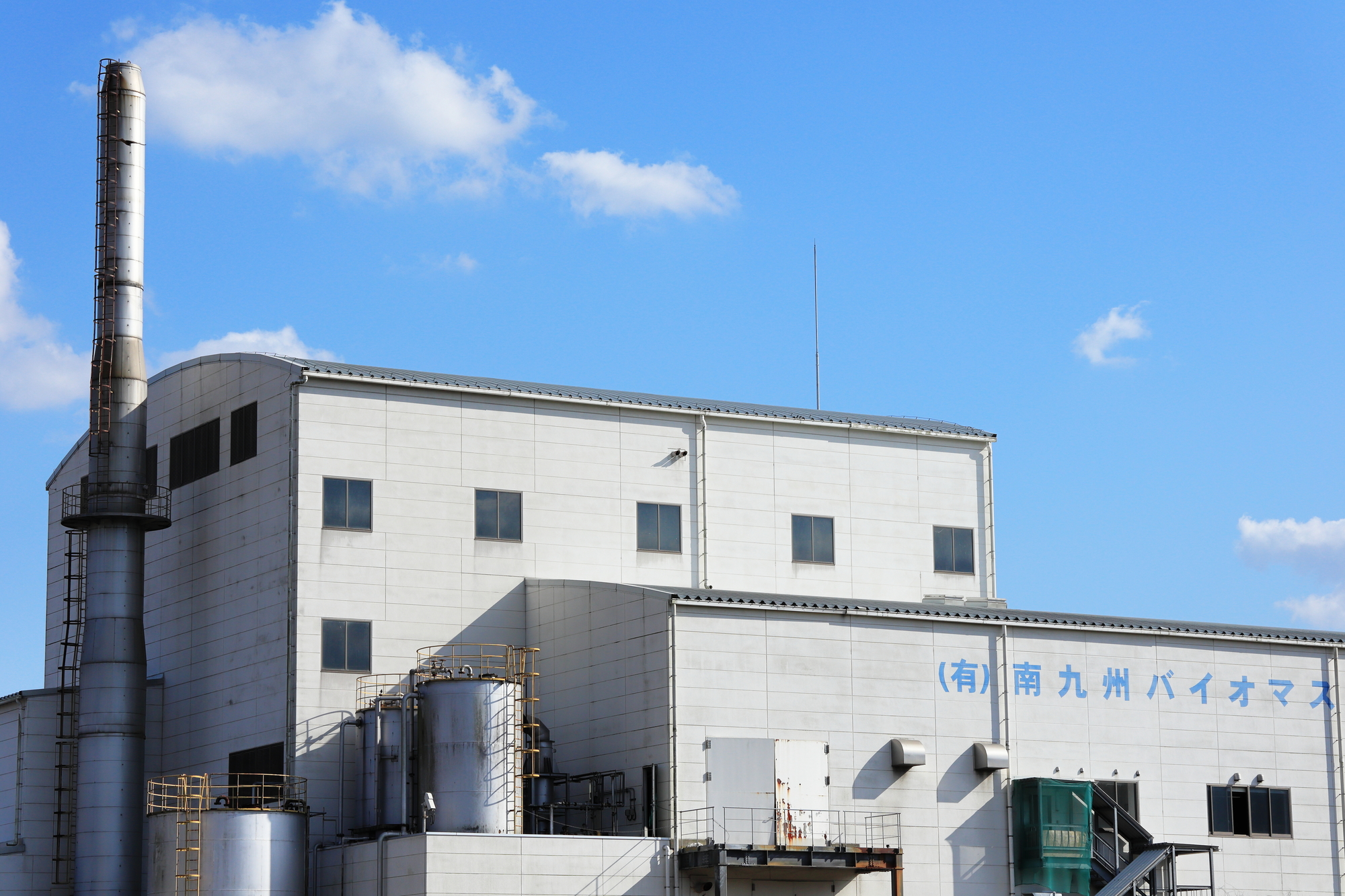

バイオマス発電は、太陽光発電や風力発電、地熱発電など再生可能エネルギーの一種として知られており、その比率は大きくないものの、日本国内にもバイオマス発電所の建設が増加傾向にあります。

バイオマス発電自体はアメリカで1960年頃から存在する古い発電方式ですが、注目を浴び出したのは近年のことです。

そもそも化石燃料などの資源は有限であるだけでなく二酸化炭素を排出するなど、環境問題への影響が懸念されています。

再生可能エネルギーの資源は枯渇しないことで注目されていますが、バイオマス発電はさらに廃棄物を利用したり地域資源をエネルギーに利用できる、二酸化炭素排出量が激減するなど、より地球環境に優しい発電方式として認知されるようになりました。

一方、コストがかさむ問題や燃料の安定調達の難しさ、生物多様性の破壊に繋がるなど課題も多いのが実情です。

しかし、地球環境を守る上でも注目されるべき発電方式であり、近年日本国内でもバイオマス発電が増えており今後の成長も期待されています。

バイオマス発電には種類がある

バイオマス発電には、大きく分けて下記の3つの種類が存在します。

バイオマス発電には、大きく分けて下記の3つの種類が存在します。

直接燃焼方式

熱分解ガス化方式

生物化学的ガス化方式

直接燃焼方式は生物資源を直接燃焼させる発電方法、熱分解ガス化方式は生物資源を加熱することで生じる可燃性ガスを燃焼させてガスタービンを回す発電方法です。

そして、生物化学的ガス化方式は発酵などの仕組みを利用して発生するバイオガスを用いてガスタービンを回す電力発電となります。

バイオマス発電は生物資源である、“バイオマス”を燃料とする発電方式であり、木質燃料やバイオディーゼル、バイオエタノールなど、さまざまなものが燃料として利用可能です。

そのため、発電方式もいくつか存在しています。

それぞれメリット・デメリットはありますが、バイオマス発電の特徴である地球環境に優しい発電方式には変わりありません。

バイオマス発電の仕組みを解説

バイオマス発電の仕組みについて下記の内容にまとめました。

バイオマスの分類について

バイオマス発電方式の仕組み

それぞれ解説していきましょう。

バイオマスの分類について

バイオマス発電のバイオマスは、「生物を意味するバイオ(bio)」と「量を意味する(mass)」を組み合わせて作られた合成語です。

バイオマス発電のバイオマスは、「生物を意味するバイオ(bio)」と「量を意味する(mass)」を組み合わせて作られた合成語です。

上記でお伝えしているようにバイオマスは、生物資源のバイオマスを燃料としていますが、そのバイオマス自体が分類されています。バイオマスの分類を大きく分けると、下記に分類されていることを確認してください。

乾燥系

湿潤系

その他

乾燥系に分類されるバイオマスは、「木質系(例:林地残材など)」、「農業・畜産・水産系(例:農業残渣や家畜排泄物など)」、「建設廃材系(例:建設廃材)」に分けられます。

湿潤系は、「食品産業系(例:食品加工廃棄物など)」、「農業・畜産・水産系(例:家畜排泄物など)」、「生活系(例:下水汚泥など)」に分類されています。

上記の乾燥系や湿潤系に当てはまらないものは、その他に分類されており、具体的に「製紙工場系(例:黒液・廃材、古紙など)」、「農業・畜産・水産系(例:糖やでんぷんなど)」、「生活系(例:産業食用油)」に分類されます。

バイオマス発電の仕組みを知る上での重要なポイントとして、これら全てのバイオマスは生物由来であるところです。

生物由来ということは成長過程において大気中の二酸化炭素を吸収しており、焼却時に発生する二酸化炭素量を超えることはないとみなされています。

バイオマス発電最大のメリットでもあるカーボンニュートラルな発電方式は、燃料をバイオマスとしているからこその仕組みと考えることができるでしょう。

バイオマス発電方式の仕組み

バイオマス発電方式には、上記で下記3種類が存在するとお伝えしました。

直接燃焼方式

熱分解ガス化方式

生物化学的ガス化方式

それぞれの発電方式の仕組みについて下記で解説していきましょう。

直接燃焼方式の仕組み

直接燃焼方式は、燃料を直接ボイラーで燃焼させて作られた蒸気の力を利用し、蒸気タービンを回して発電させる仕組みです。

直接燃焼方式は、燃料を直接ボイラーで燃焼させて作られた蒸気の力を利用し、蒸気タービンを回して発電させる仕組みです。

直接燃焼方式で使用されるバイオマス燃料は、間伐材や木屑、可燃ゴミ、廃油などになります。

例えば、間伐材や木屑は一度木質ペレットへと変化させた後に燃焼され、そこから作られた蒸気によってタービンが回され発電となる発電方式です。

燃焼温度が上がりにくく大規模な発電所が必要であり、一般家庭などから排出される可燃ゴミも燃料できるためゴミ処理施設が発電所近くに位置しているケースがあります。

熱分解ガス化方式の仕組み

熱分解ガス化方式は、バイオマス燃料を“蒸し焼き”のようなかたちで燃焼ガスを獲得し、そのガスによりガスタービンを回して発電を行う仕組みです。

熱分解ガス化方式の主な燃料は間伐材や木屑、また食品工場などから排出される野菜くずなどになります。

直接燃焼方式と同様に、間伐材や木屑は木質ペレットや木質チップに変化させますが、野菜くずなどはそのまま燃焼へと回される仕組みです。

熱分解ガス化方式の燃料は水分を含んだバイオマス燃料となることから、高温・低酸素といった環境で蒸し焼きにされて一度ガスに変換されるところが特徴です。

燃焼温度が高くなるため、比較的小規模な発電所でも安定的に発電が行えるといったメリットがあります。

生物化学的ガス化方式

生物化学的ガス化方式は、バイオマス燃料をメタン発酵させてバイオガスを生じさせ、その力でガスタービンを回して発電する仕組みです。

生物化学的ガス化方式は、生ゴミや家畜の糞尿、下水汚泥などのバイオマスを燃料としており、これらを一度メタン発酵させることでバイオガスを発生させるところが特徴となります。

生物化学的ガス化方式のポイントは、メタン発酵によって発生した残りカスなどを肥料として再利用できるところです。

バイオマス発電はカーボンニュートラルな発電あること、さらに天候に左右されないため安定的に発電できること、廃棄物の再利用・減少へと繋がるなどメリットが多数あります。

注目されているバイオマス発電だからこそ、その仕組みの基本をしっかりと理解しておきましょう。

まとめ

バイオマス発電は、一体どんな燃料をどのような仕組みで発電に利用しているのか、知らなかった方も多いかったのではないでしょうか。

バイオマス発電は地球環境に優しい再生可能エネルギーとして認知され始めており、これからも日本国内で広まっていくはずです。

課題も山積していると言われていますが、国を挙げてそれら課題をクリアすることで日本国内でも主流の発電方式となる可能性があります。

そのためには、私たち一人ひとりがバイオマス発電について知り、理解を深めていくことが必要になるでしょう。

-

前の記事

日本におけるバイオマス発電について!発電所の数や現状について解説! 2025.04.01

-

次の記事

環境に優しいバイオマス発電!発電方法の種類を解説! 2025.04.01